蔡少卿先生简介

蔡少卿(1933-2019),江苏张家港人,1952年毕业于常熟大南中学并留校任教,1955年参与创办江苏省教育行政干部学校(现江苏第二师范学院)。1956年考入北京大学历史系,1960年春提前毕业留校任教,担任著名历史学家邵循正教授的助手,并在职攻读研究生。1968年分配到江苏盐城机床厂劳动,1973年调入新葡的京集团4321历史系,2003年退休。毕生致力于秘密社会史和中国近代史研究,1964年发表《关于天地会的起源问题》一文,开创了中国秘密社会史研究的新范式。改革开放以后,成为中国社会史研究的主要开拓者,陆续出版专著《中国近代会党史研究》、《中国秘密社会》、《民国时期的土匪》等,主持编译《再现过去:社会史的理论视野》,主编《中国社会史丛书》、《中国秘密社会丛书》,主持标点注释《薛福成日记》等。曾任中国社会史学会顾问、中国会党史研究会会长、江苏省社会史学会会长、新葡的京集团4321民间社会研究中心主任、新葡的京集团4321韩国研究所所长等职。学术成就在国内外产生了广泛的影响,1980年起,先后应邀前往十多个国家、六十多所大学和科研机构讲学访问,曾获全国高校首届人文社会科学研究优秀成果奖、国际帮会研究专家会议“弗雷德里克•密尔顿•特雷什奖”等重要学术奖项。先后指导硕士生、博士生、博士后八十多人,外国高级进修生七十多人,其中不少人已经成为卓有成就的国内外知名学者。

文图来源: NJU学衡研究院

怀念恩师蔡少卿先生

李恭忠

一

又是初冬阴雨时,转眼间,恩师蔡少卿先生离开我们一年了。

去年,也是在这个季节,十一月的最后一天,濛濛细雨。我正在扬州参加江苏省社会史学会的年会,这个学术团体,是蔡先生在1988年创立的,会场上很多人都是先生的弟子。傍晚五点多钟,会议即将进入尾声,正要发言之际,蔡舸发来信息告知:老爸走了!虽然已有一定的心理准备,但一下子情绪还是有点不稳定,仓促讲了几句就结束。赶紧微信告知孙江学长,他还在国外访问,一直关注着蔡先生的状况,此前已经买好了第二天回南京的机票。然后,跟各位蔡门弟子通报,向学院领导报告。会议结束后,立即接通建华的电话,他和皮后锋、王强师兄正守在医院病床前,已经泣不成声。挂了电话,匆匆吃过晚饭,和黄建远学长连夜赶回南京,但已来不及见上先生最后一面了。随后协助沟通料理后事,直到第三天早晨,在殡仪馆大厅向先生告别,最后与里峰、建远和皮师兄一起,随家属送先生上山。

先生走了以后,总觉得该写些文字,可是心情一时未能平静,难以提笔。随后学期临近结尾,杂事拖拉。到了寒假,原本想着可以静下心来,回顾一下跟随先生求学的点点滴滴。没料到,一场空前的大疫情席卷而来,愈演愈烈,多少人被夺去生命,社会生活被迫按下暂停键,至今都还难以完全复苏。身边的熟人朋友,虽然没听说谁被感染,可是每天都被疫情信息缠绕,让人不得不直面个体生命的微渺和脆弱。经历了这一年,听到了太多不那么正常离去的消息,感受了非常世道芸芸众生的不易,对于死亡本身,反而有点释然了。回想先生最后两年跟疾病的艰难抗争,再看看眼前的形势,不禁有点感叹:先生留下了不朽的著作,培养了大批优秀人才,以86岁高龄,在家人的陪伴中安然辞世,远方的弟子们都能赶来告别,也是有福了!否则,在这场大疫情面前,还不知道要遭受什么样的罪呢。这样想来,反而有点为先生感到庆幸了。

二

先生从小生长于江南农村,1956年以调干生的身份考入北大历史系求学,接受过许多名师的教导,比如翦伯赞、向达教授,等等。1960年,先生本科毕业留系任教,不久担任著名近代史专家邵循正教授的助手,随后又跟随邵先生读在职研究生。在邵先生引导和帮助下,先生有机会系统查阅当时尚不为学界所知的清廷官方档案,写出了《关于天地会的起源问题》一文,引起了学术界的关注。随着时间的推移,这篇文章的学术史意义越来越显著,它开辟了天地会研究的新天地,开拓了秘密社会史研究这一新的学术领域。

蔡先生在北大的工作证

“文革”期间,先生被迫离开北大,在江苏盐城的一家工厂工作五年,学术研究一度中断。1973年,才有机会调入新葡的京集团4321历史系,一直任教至退休。“文革”结束之后,先生加紧努力,沿着自己探寻出来的方向继续推进,取得了一系列学术成果。1987年,先生的原创性著作《中国近代会党史研究》正式出版,标志着中国秘密社会史研究框架的基本确立。此后,先生在这方面又出版了更多的学术成果。今天看来,先生的秘密社会史研究,开创了一种新的学术传统,影响了一代学者,受到了国际学术界的瞩目。

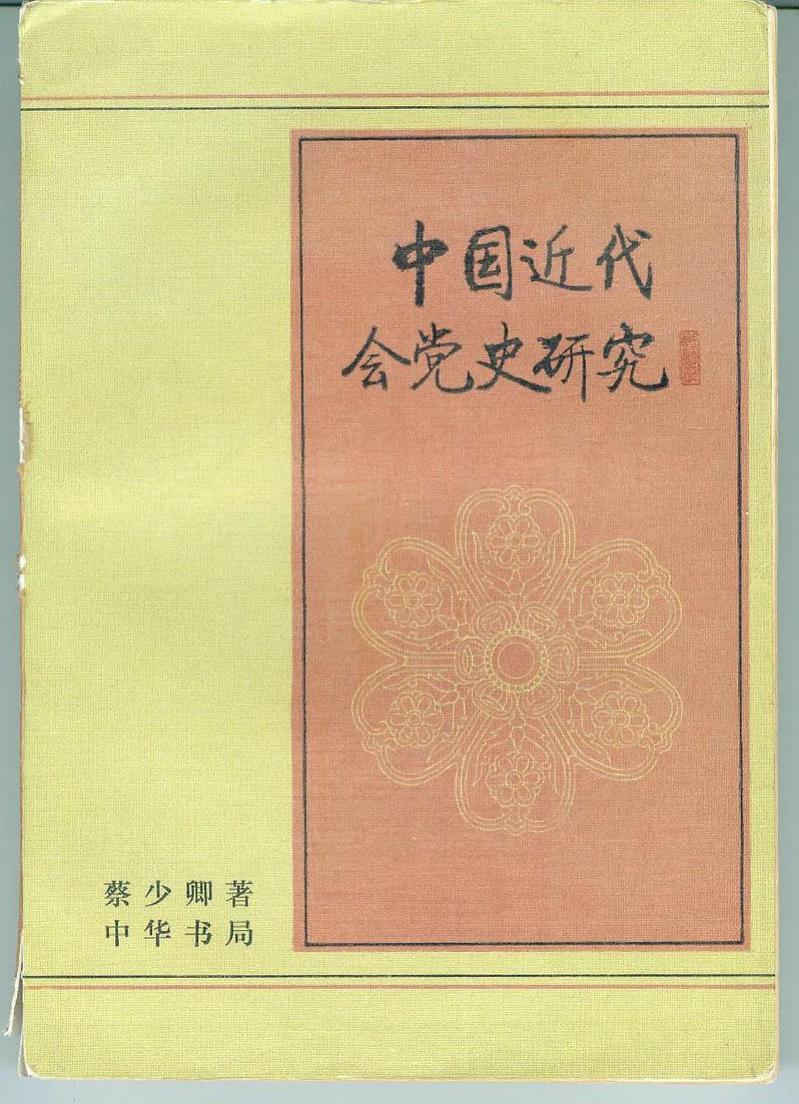

蔡先生代表作《中国近代会党史研究》

1987年初版

在秘密社会史研究的基础上,先生又在国内大力倡导、组织开展社会史研究,成为改革开放以来社会史研究的领军人物。先生带领自己的首届硕士生孙江等人,组织翻译西方社会史学家的经典论文,1988年出版了《再现过去:社会史的理论视野》一书,在学术界产生了持久的影响。同一年,先生还牵头主办了第二届中国社会史学术研讨会,对社会史研究的发展起到了重要的推动作用。此后,先生又主编《中国社会史丛书》,1989-1996年间出版20种。这套丛书的作者,不少人后来成为学术名家。

三

以上关于先生的了解和认识,对我来说,是经过了二十多年才逐渐变得清晰的。余生也晚,先生在社会史领域叱咤风云时,我还在偏僻的赣西南山区读中小学,孤陋寡闻,只知道死背书,对外面的社会一无所知。1992年高中毕业,考入北师大历史系,一开始对学术领域也是两眼一抹黑。在老师们的指点、熏陶下,逐渐对中国近代史产生兴趣,知道了还有“社会史”这样一个学术领域,也了解到先生是秘密社会史方面的名家。本科毕业前夕考研,曾经动过报考南大社会史的念头,但最终还是选择了报考北大历史系。

第一次见到先生,已经到了1998年夏天。那年北大历史系举办戊戌变法一百周年国际学术会议,我们这些近现代史专业的研究生,都被安排去做会务接待。先生来会场报到的时候,对我们这些年轻学生非常热情,还询问过我们的研究兴趣。我平时对社会史比较感兴趣,于是随口说:能不能报考您的博士生。先生当即表示:欢迎啊。我以为先生只是客气而已,也就没有放在心上。其实当时我正在全力考托福,考GRE,打算走出国读书这条路呢。

1998年戊戌变法一百周年会议期间,

蔡先生与北大老同学德国费路教授合影

没想到,几个月之后,竟然接到了先生亲手写来的一封信,大意是明年的博士生考试要报名了,你还愿不愿意来?原本以为先生只是一时客气,没想到竟然是当真的。多年以后跟孙江学长聊起,经他提示,才明白蔡先生其实是提前对我面试过了!可当时我并不明白,有点不知如何是好,最后还是回信坦诚:不好意思一边准备出国,一边又报考国内的老师。可是先生又来信说:没关系,你不必有心理负担,尽可以两手准备,万一出国不成,还可以到我这边来嘛!先生既然如此大度,我也就恭敬不如从命,出国、考博两头进行。到了第二年春天,果然如先生所料,我没能拿到国外大学的全额奖学金,出国之路走不通了;而南大,却为我继续深造提供了宝贵的机会。这样,我硕士毕业之后,就顺利转入了博士阶段。现在回想起来,要不是先生宽宏大量,不计较个人面子,一心为年轻人的成长着想,我在硕士毕业之后,还不知道会经历多少弯路呢。

四

我开始正式跟随先生读书,已经是上个世纪最后一年了,基本算是先生的“关门弟子”。一起入学的应届毕业生,还有来自华中师大的李里峰。此后先生又招收了两届博士生,王建华等人就是最后一届,是真正的“关门弟子”。加上前面几届,经常在校的博士同学也有十来位。而先生此前培养的一大批硕士生、博士生,不少人早已成为不同领域的知名学者,好几位还都在南大任教。当时先生已经66岁,满头银发,精神矍铄,脸上总是带着笑容,一派宗师气度,又给人春风和煦之感。

三年博士期间,除了上一些课程,完成学分要求,先生对我的专业研究基本没有干预,主要还是让我自己探索。先生本来希望我能跟着他研究秘密社会史,但我感到这个领域非常专门,自己缺乏基础,担心三年期间不容易写出一篇较好的毕业论文。其实私心而言,当时我对秘密社会史的意义,认识也很肤浅。尽管从北京南下之前,跟本科时的老师刘北成教授告别,刘老师曾经提示说:秘密社会很有意思啊!但我当时没能领悟,以为这样的研究有点偏门,总想着能不能找一个更加“重要”的题材来做。半年多以后,我决定以中山陵作为博士论文的研究对象,先生听我汇报之后说,那就先做这个吧。

此后,先生不再提起研究秘密社会史的事,尽量为我的自选研究创造条件。先生的“开门弟子”孙江,在日本取得博士学位、获得教职后,2000年回国探望老师,先生把我和里峰等人也叫去一起吃饭。这以后,孙江学长一直对我多有指点和帮助,不是老师,胜似老师。先生的另一名弟子、南大社会学系的周晓虹教授,为博士生新开设了“当代中国研究”课程,先生要我们也去选修。晓虹学长对我的研究也很关心,还为我联系中山陵的朋友。在这样的环境中,我的博士论文写得还比较顺利。2002年6月,和里峰一起答辩毕业。我在先生的安排下留校任教,里峰先去了南开做博士后,两年以后也回到南大,在政治学系任教至今。

2002年6月,李恭忠、李里峰博士论文答辩

五

留校工作以后,与先生名义上成了同事。可是一年之后,先生年满七十,正式退休。我和先生之间,于是变成了情分意义上的师生关系。毕业后与先生的接触,比三年读书期间还密切。先生就住在学校西门外,我时不时去先生家里坐一坐,聊聊天。以先生的经历阅历,自然知道年轻人的不容易,对我的成长尤其关心。耳濡目染之中,从先生那里,越来越感受到学术道路的真谛,就是守住根本,坐得住冷板凳,从长计议。这种师生情分,支撑着我从一枚生涩的“青椒”(当年还不兴这个词),逐渐走向已有几丝白发的中年。

先生一辈子的学术事业,秘密社会史是“根据地”,内心里当然希望我能接着做下去。我一开始畏难,不敢答应,先生也不勉强。毕业留校以后,没有限时完成任务的压力,我就开始从头学习秘密社会史,慢慢摸索门径。看到我迈开了步子,先生有点欣慰,把珍藏多年的姚大羔会簿摄影照片,还有别的一些资料,都交给了我。又带着我参加学术会议,结识这个领域的更多师友。对我的研究进展,先生从不催问,但每次见面交谈,眼神中都透着殷殷的关切,让我感受到前行的动力。

十几年前,孙江学长决定辞去国外教职,正式回到母校工作。先生更加欣喜,跟我说:孙江现在是“上有老、下有小”,责任重大。我一时不解其意。先生解释说:我已经年纪大了,做不动了,你又还年轻,孙江回来,就更好了。此前多年,我从来没有听到先生如此迫切的话。看来先生平时不多说什么,但在内心里,对于弟子们一直充满期待,希望南大的社会史研究能够再创辉煌。孙江学长回国后,果然起到了“鲶鱼”效应,创办学衡研究院,推动跨学科研究,社会史、概念史、记忆研究,风生水起,渐为学界瞩目,为南大的人文学术更添异彩。先生对此很是欣慰,不过看到我们变得更忙了,又有点担心,多次让我转告孙江,要注意身体,别给自己太多的任务。

2012年,蔡少卿先生和弟子孙江教授合影

六

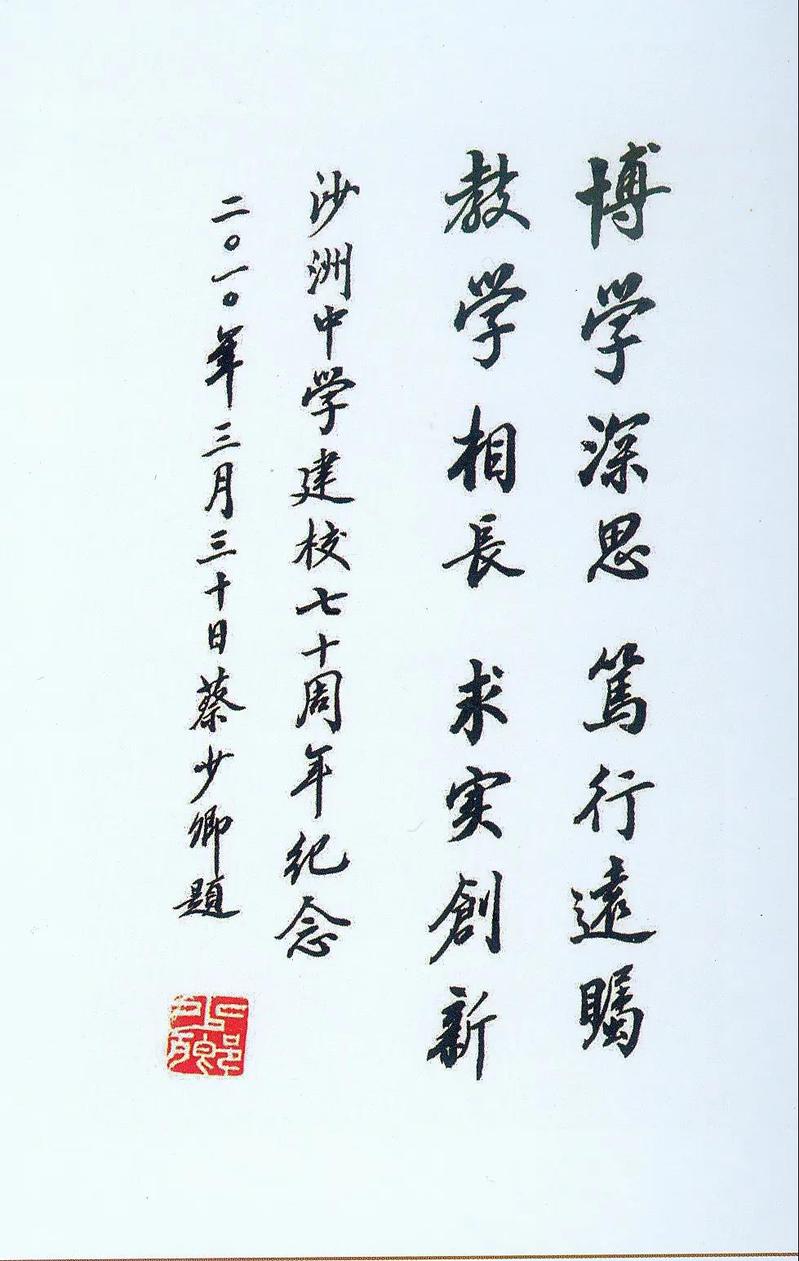

先生退休之后,学术论著写得少了,开始练起书法。每天上午下午,一坐下来就是好几个小时。我和里峰开玩笑说,先生练书法,跟做学问一样认真!先生家里的藏书,退休后清理过一次,本来已经少了很多。练上书法以后,又买了好多碑帖,逐渐成叠成堆。先生不时去汉口路上的旧书店逛逛,书店老板都知道有这样一位老教授,对书法方面的书籍感兴趣。先生习书,是真正出于兴趣,从不拿出去对外张扬。只有一次,2010年,先生的母校张家港沙洲中学,庆祝建校七十周年,才写了一幅题词。后来在回忆录里,先生详细记叙了早年读书时受到的关心和帮助,对母校和老师的感念之情,六十多年后仍不能忘怀。

蔡先生为母校沙洲中学建校70周年题词

先生对教过自己的老师,特别是北大时期的导师邵循正先生,一直怀着感恩之情。去年是邵先生诞辰110周年,北大历史系举办纪念活动,先生也接到了会议邀请。当时先生的身体已经非常虚弱了,嘱咐我帮着准备一份书面发言。我参照先生以前的文章,草拟了初稿,送给先生审阅。先生非常认真,拿着放大镜,逐字逐句过了一遍。

2019年10月10日,蔡先生在逐字审阅怀念恩师邵循正先生的发言稿

11月2日,我受先生委托,在北大的纪念会议上代为宣读,最后一段是这样的:“我这一生,从上小学起,经过中学、大学一直到研究生,曾有过很多老师。现在,我已八十六岁,也当了几十年的老师,就越来越多地回忆过去的老师。我今天的一点点知识,有哪一样不归功于我的老师呢?在许多老师中,对我一生影响最大最深的是邵循正先生。我出身于农家,没有家学渊源,也不算很聪明,但我肯努力,邵师也尽心指导。我跟随邵先生八年,他给我传道、授业、解惑,身教言教,循循善诱,将我领进学术之门,使我走上大学讲台,以至国际学术舞台。今天再一次谈起邵先生,他的音容笑貌仿佛又在我的眼前,令我终生感铭。”

会议当时,先生已经住进了医院。不到一个月之后,2019年11月30日,先生便与世长辞。想起这些细节,至今百感交集。先生虽去,先生的学术风范,师生之间的情谊,足为终生感铭。