文章来源:日知录新说 2021-12-05 10:15

難忘的大學生活

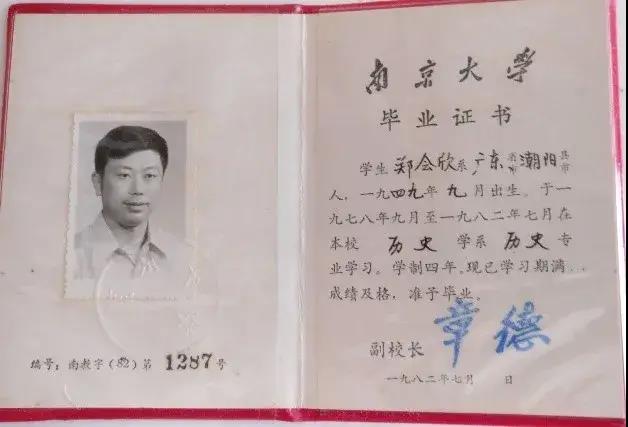

鄭會欣

歷史系新生

1977年中央宣布恢復高校招生制度,當年12月開始各省市分別出題進行考試,1978年春天入學。而1978年新生只差半年入學,因此77和78級是同一年入學、也是同一年畢業的大學生。1978年是全國統一時間、統一考卷,統一評分的升學考試(77級是各省分別出題),其中文科考五門:政治、語文、數學、地理和歷史,滿分500分,外語算參考分,不計入總分之內。南京大學歷史系本科班共錄取新生58名,來自全國十多個省市,當然最多的還是江蘇本省,其中來自鹽城的同學最多,有十幾個,南京的同學次之。據說南大歷史系在江蘇的錄取線是380分以上,外省的錄取分可能會稍低些,同班同學中最高分為439分,400分以上的也有好幾個,有一個同學數學竟然考了99分,很多人都不理解,為甚麼數學考得那麼好還學歷史?我總分考了409分,但因第一志願報的人民大學而不是南大,最後因家庭出身而沒被錄取。幸而後來有了擴招,才有機會擠上末班車,因為歷史的考分最高,所以報了歷史系。後來歷史系的老師對我說,你要是第一志願報南大,雖然你的年齡大些,分數也不是最高,但你幾門文科的分數都很高,家又在南京,我們肯定會錄取的。

“ 文革“十年耽誤了多少年輕人的升學夢,所以一旦改革高校招生制度,報名參加高考的考生很多,而且成績都還不錯,國家又正是需要人材之際,所以各地都有擴招的措施。南京是省會,高校又很多,所以擴招的名額也較多。但當時最大的問題是學校的設施不夠分配,特別是宿舍和教室,所以符合擴招的條件就是要自己解決住宿。換言之,擴招的學生家應是南京的。歷史系擴招的同學共40名,除了一個家在江都(但他父親在南京工作,可以解決住宿問題)外,其他同學都是南京人,雖然各家住宿的條件不一,但至少都有一個容身之處。擴招同學的分數好像是340分以上,這在當年全國乃至於南京、特別是在文科的考生中也是挺高的分數。

我們入學是12月中旬,比本科班同學遲了兩個月,當時南大的校舍嚴重不足,除了宿舍,教室也根本不夠用。匡亞明等校領導以身作則,他們的辦公室都極為簡陋,與此同時還搭蓋了一批簡易教室,最著名的應該就是北平房了,一個教室可以容納一二百名學生,一律是水泥課桌,水泥板凳。我們上學時正是冬季,屋外寒風凛洌,教室內則如同冰窖,可是老師上課精力充沛,學生聽課全神貫注,絲毫沒有受到寒冷天氣的影響。圖書館內更是人滿為患,每天一開門學生們就蜂擁而至,根本就沒有空位,操場上、道路旁,到處都見到學生默默地背誦英文單詞,那個時候的大學生活就是這樣一幅場景。

當時規定,上學前參加工作並有五年以上工齡的同學可以帶薪上學,但那時插隊還不算工齡。我1968年插隊,1975年上調到煤礦,滿打滿算工齡也只有三年半,不符合帶薪的要求;而我父母的工資都比較高,想申請助學金恐怕也沒有資格,因為哥哥也是當年考上的南京郵電學院,他已經結婚並生了孩子,但連他都沒有申請到助學金,我想自己肯定沒戲,因此根本就沒向學校申請。上學那年已快30歲了,雖然那時的大學不需要繳學費,但四年的生活費還得由家裡負擔,父母親就希望我們能上大學,對此當然心甘情願,但作為子女來說,這麼大歲數了還要伸手要錢,實在是不好意思。

我們78級本科和專科兩個班合起來近100名同學,輔導員姓金,是歷史系前幾年畢業的一位工農兵學員,也是插隊在江西的上海知青,年齡比我還小幾歲,人挺好的。大三時換了一個輔導員,是個南京籍的復員兵,年齡更小,因此對我們這些南京話稱為「老桿子」的大齡學生還是挺照顧的。專科班和本科班南京籍的同學都是走讀生,不安排宿舍住,平時早出晚歸,沒有固定的地方聚集,輔導員就將我們插入本科班的幾個小組(也就是各個宿舍)一起學習。我們晚了兩個月入學,因此學校特別在寒假期間為我們安排補課,在這之後的幾年中除了考古專業,其他課程兩個班都是一樣的,就是少讀一年,而且不要求撰寫畢業論文。但因為大家都不住校,彼此之間來往不是太多,大家也就是上課時在教室見見面,課後除了有甚麼集體事務,平時也都是各自活動。

因為我在班上年齡最大,成績也比其他同學要高一些,因此一入學就被輔導員任命為專科班的班長,成為既成事實後,後來再選舉也就維持原樣了。班上同學對我倒也挺尊重,叫我「老大」,這個稱號一直保留至今。10年後我移居香港,其後每年回南京都會有同學出面張羅,說「老大回來了,大家在一起聚聚」,我也非常感謝同學們的熱心。副班長比我小幾歲,卻是一個有多年軍齡和黨齡的復員老兵,待人忠厚熱情,還有一位班委比我小一歲,是南師附中老初三的畢業生,我們幾個採取「無為而治」的方式,大學幾年配合得相當默契,同學們相互之間的關係也都很好。

剛入學不久就趕上聖誕和元旦,系裡組織聯歡,要各個班出節目,大家剛來,還不是很熟悉,我就拿出煤礦宣傳隊的功底,知道有個同學會拉幾下手風琴,於是就找了幾個男同學,借了個手風琴,又練了幾首歌,好像是印尼民歌《哎喲,媽媽》和美國歌曲《鈐兒響叮噹》,隨便練了練就上場,沒想到這個臨時拉出來的男聲小合唱居然一鳴驚人,滿堂喝采。第二年還作為歷史系的代表節目參加全校的演出,這也成了校園生活一段美好的回憶。

當時南大歷史系中國歷史的重點學科除六朝考古外,元史的師資力量和研究水平可以說名列全國第一,明清史(以江南經濟史為主)和近代史中的太平天國史在國內史學界亦享有盛名,世界史在國內領先的有國別史(如英國史、美國史)和國際關係史,另外,新興的中華民國史研究此刻正開始籌備進行。我們入學後除了一、二年級要修讀中國史和世界史兩門通史外,必修課還有古代漢語、英語、史學理論等,到了三年級主要就是選修課,不僅可以選修本系的課,還可以選修外系的課。印象中南大好像是全國第一個採用學分制的大學,修滿規定學分後即可畢業,我們班上後來就有四位同學因修滿學分,提前半年與77級同時畢業。

我常說,我學歷史並不是因為對歷史多有興趣,而是因文科的選擇太少,而當年高考中歷史分最高所致,就像瞿秋白在他那本《多餘的話》中所說,也是一個「歷史的誤會」,但自從選擇歷史作為自己的終生職業之後倒也沒有後悔。後來中學老師遇見我曾好奇地問我:「你怎麼會學歷史?你在中學的數理化成績不是挺好的嗎?」我則苦笑笑,無言可答,蹉跎十年,數理化早就忘得差不多了。也有中學同學笑著說,「你忘了,你上初中在班上第一個職務是甚麼?歷史課代表呀!」回想一下,還真是與歷史有點淵源。

我考上大學後一位鄰居、也是南航的一個中年老師看見我便問:「聽說你考上大學了,哪個大學呀?」

我回答:「南京大學。」

他說:「啊呀,南京大學非常好啊。哪個專業呢?」

「歷史系。」

他的口氣突然變了,吱唔地說:「好,好。」

很多年過去了,他又遇見我,說你學歷史好啊,歷史真是應該好好學。我心想,說這話可能是因為你年齡大了,對過去的歷史有了一種新的認識,才會對歷史產生一種敬畏之心。

師 恩 難 忘

系主任韓儒林先生是著名的元史大師

南京大學歷史系是中國採用近代學制以來設立的最早系科之一,它的歷史可以追溯到1902年建立的三江師範學堂國史科,1952年院系調整時,由原中央大學歷史系、邊疆政治系和金陵大學歷史系合併而成,在國內高校中處於領先地位。南京大學歷史系淵源流長,不論其前身兩江學堂、南京高師、東南大學乃至於中央大學,歷史系都是國內重要的學術陣地,過去常有「北大南高」之說,而當年東南大學的「學衡」派,更培育出一代代學子講求實證的學術傳統。相對於其他著名高校,譬如北京大學歷史系,南大歷史系文革中所遭受的破壞較輕,老教授中除陳恭祿先生於文革初期病逝外,其他知名教授如元史韓儒林、英國史蔣孟引、國際關係史王繩祖、先秦史劉毓璜、中國近代史王栻等老先生都還健在,雖然他們年事已高,大多沒有給我們這些本科生開課,但憑藉他們的學術功底,為南大歷史系在國內學術界博得領先的地位。那些稍年輕的教師,如王覺非、茅家琦、蔣贊初、洪煥椿、呂作變以及更年輕一些的陳德芝、秦浩、邱樹森、王明中、洪家義、張憲文、蔡少卿、姜平、張樹棟、伍貽業等老師都已嶄露頭角,在國內享有一定的學術地位,他們也大都成為我們這一屆學生的任課老師。師恩難忘,這裡只能簡單地介紹幾位老師對我的教誨。

2018年與茅家琦老師合影

茅家琦老師是多年來指引我前進、關心我成長的一位恩師。大學期間茅老師是歷史系的副主任,但老主任韓儒林先生年歲已高,實際上都是由他主持系內的教學工作,茅老師後來升任主任,工作更忙,其間他還給我們開設「太平天國史」、「史學理論與史學方法」等課程。我們這些剛剛踏入史學之門的學生,從茅老師和系裡其他老師身上學到豐富的歷史知識,還明白了許多做人的道理,然而我真正接觸和了解茅老師,還是在大學畢業參加工作之後。

大學畢業後我分配到第二歷史檔案館工作,與茅老師的來往日益增多,有時一同出外開會,更多的是到老師家去問學,每當我將自己在學習和工作中的一點體會向老師匯報,茅老師都不厭其煩地加以指點。1988年我去香港探親,臨行前茅老師特地囑我到香港後去拜訪港大校長王賡武和中文系主任趙令揚兩位教授,也正是在他的支持下,我最後決定報讀香港大學研究生,茅老師後來還擔任我畢業論文的校外評委,對論文予以肯定。1990年我到香港中文大學工作後,他仍鼓勵我一邊工作,一邊深造,並在我撰寫博士論文過程中多次進行指教。

1994年12月,攝於中國第二歷史檔案館(左起:范金民、馬振犢、茅家琦、劉石吉、錢乘旦)

茅老師不僅獎掖後學,桃李天下,而且治學嚴謹,著作等身,是國內外知名的歷史學家,尤其是他多年來在太平天國史研究中的貢獻被史學界公認為該領域的權威。但是茅老師並不固步自封,仍不斷開闢新的研究領域,其後他又帶領眾多弟子從事長江中下游區域史和台灣史的研究,並取得了卓越的成就。茅老師也多次對我講,研究歷史思路要開闊,不要為過去的一些所謂定論而束縛住手腳。1994年4月25日他在給我的信中說:「我一向認為,中國近代史(包括1840—1949)需要在總體上作再認識,過去許多成為定論的結論,往往經不起推敲。」在他退休之前(1996年10月2日)給我的另一封信中更是表達了他對於史學研究的熱愛與關懷。他在信中談及退休後的工作計劃時寫道:「自十歲懂事,六十年來的變化,頗多感觸,教訓太多,如何加以系統整理,亦在考慮之中。」茅老師的這番話使我反覆思考,它也是永遠鞭策我前進的動力。

張憲文老師是中國現代史教研室的負責人,在校期間給我們開設「中國現代史料學」、「中華民國史」等選修課,後來我們才知道,他還是我們那年高考的歷史試題出題人。張老師是國內最早進行民國史研究的學者之一,在校期間對我幫助極大,我的第一篇學術論文就是在他的指導下,後又經他推薦才得以在《南大學報》上發表的。畢業後我與張老師的來往十分密切,曾協助他在南京召開兩次民國史的會議,並參與他的一些研究計劃。張老師與國外和台灣的學者關係十分緊密,他的組織能力尤強,民國史研究中的許多重大課題和項目都是在他的動員和協調下才能完成的,在他的主持下,南大先後召開過六次民國史的國際學術會議,前兩次我曾協助他籌辦會議,後來我移居香港,但以後的幾次會議都有幸收到張老師的熱情邀請,因而能夠與會,得以見到眾多老相識,也結識了一大批新朋友。

2017年與張憲文老師合影

2014年,中華書局向我約稿,要出版我的一本學術文集,我將其取名為《讀檔閱史:民國政事與家族利益》,收錄了新世紀以來發表的若干篇論文。論文輯齊之後,我貿然向張老師索序,他即欣然應承,寫下一篇鼓勵贊揚的文字,對我實為一大鞭策。那一年正是張老師八十華誕,拙著也是我為老師八十大壽奉獻的一份小禮。

教授我們世界上古史的張樹棟老師是參加過抗美援朝的志願軍,1955年以調幹生的身份考入南大,畢業後就一直留在系裡任教。張老師上課時喜歡坐著講課,說起話來慢條斯理,聲音中帶有一種磁性,至今還記得他在講述古代七大文明時那種神情,好像他都去過一樣,更讓我們產生出一種身臨其境的感覺。給同學們印象最深的是他一次上課時忽然說:「歷史過程中的決定性因素歸根到底是現實生活的生產和再生產,無論馬克思或我都從來沒有肯定過比這更多的東西。」大家聽了之後紛紛愕然相望,竟然將馬克思與他自己相提並論,這位張老師也未免太過張揚了。但張老師並不理會我們的詫異,繼續闡述有關經濟因素為何是唯一決定因素的理由,雄辯的論據與口才更是讓我們聽得目瞪口呆。在說了一大通話之後,他才說了一句:「剛才我所說的這段話,源自恩格斯的某部論著。」全班同學頓時哄堂大笑,但張老師依然不動聲色,蹺著二郎腿,坐在椅子上紋絲不動。

邱樹森老師教授我們中國古代史的下半段,他夫人與他是同班同學,而他兩個兒子也都先後畢業於歷史系,老大還與我同班,像這樣全家人不僅同校而且還同系的例子恐怕全國也是獨一份。邱老師思維敏捷,筆頭子很快,經常發表論文,他的口才也很好,上課時邏輯性極強,板書更是整潔清晰,而且時間掌握得恰到好處。每堂課45分鐘,中間休息幾分鐘,每當下課前幾秒鐘時,他都會宣布休息一下,然後從口袋裡拿出香煙,抽出一根在煙盒上頓頓,這時下課的鈴聲必定準時響起。這種情形屢試不爽,讓人不得不佩服。

在校時與洪家義(左三)、邱樹森(右二)老師合影

我們畢業後,南大歷史系舉行了第一次系主任的直接選舉,聽說邱老師當選,但學校尚未批准。一天邱老師到二檔館來找我,我也很奇怪,他是研究元史的,與民國史有甚麼關係呢?我又不好意思直接問他選舉的情形,就婉轉地問他最近工作忙嗎?他說,哎呀,自從當了系主任,忙得不得了,這不是還想與你們二檔合作嗎,要不這事跟我有甚麼關係呀。我聽了之後頓時明白了,立即就將他引薦給館長,並隆重介紹說這位是新任南大歷史系的系主任,從而開啟了雙方合作的渠道。後來邱老師先調到寧夏,又調到廣州的暨南大學,其間他曾幾次到香港找我,我也專程去廣州看望過他,他笑著對我說:現在歷史系就咱倆離得最近了。記得有一次他到香港來,我約他家中吃飯,兩人閑聊,突然他問我,說我們二檔館的一位同事(也是他大學同班同學)在外面到處說他在寧夏倒賣羊毛,賺了一大筆錢,問我聽沒聽過。我笑著說,這話我真是沒聽過,不過要問我信不信我倒是真信。我說像您這麼聰明精幹的人幹甚麼都會成功,如果有機會讓您當個部長或副總理,我覺得您一定不會比眼下某些人差。邱老師聽了我的話笑笑,並不反駁,看來他也是同意我這個看法的。

教授古代漢語的伍貽業老師經歷比較複雜,他的祖先是西北伊斯蘭教教主,明朝初年奉朱元璋之命到南京,為洪武年間的著名回儒。伍老師於南大歷史系畢業後先分配到二檔館前身的南京史料整理處工作,後調到省哲學社科學學部(就是後來的省社科院),困難時期精簡幹部,組織上要他下放,但他拒不從命,遂以離職處分來到街道,此後長期沒有正當職業。為了生存,他拉過板車,撿過破爛,賣過鴨子,甚麼苦都吃過,年近50歲才結婚。文革後期好不容易有個機會到中學教書,但仍是代課身份。我們上大學時學校師資不夠,伍老師原本成績就很好,系裡的老師和他的同班同學又都出力幫他,讓他先到系裡代授劉毓璜教授開設的古代漢語,而我們就算是他最早的一批學生。

與蔡美彪、邱樹森教授攝於香港青馬大橋

記得我們上的第一堂課就是伍老師講授的「古代漢語」,這也是他到南大上的第一次課。下課後我與伍老師聊天,他那時剛與表弟沙葉新聯名在《文匯報》上發表過一篇關於論述封建主義的論文,而他另一個表弟過去與我插隊在同一個縣,彼此都認識,因此我和伍老師越談越投機。同學們對伍老師記憶猶深的一件事,是他帶著知識分子痛苦遭遇的神態講述司馬遷的《報任安書》。在讀到「文王拘而演《周易》,仲尼厄而作《春秋》,屈原放逐,乃賦《離騷》,左丘失明,厥有《國語》,孫子臏腳,《兵法》修列,不韋遷蜀,世傳《呂覽》,韓非囚秦,《說難》《孤慣》,《詩三百篇》,大抵聖賢發憤之所為作也」時,聲情並茂,他一邊激動地脫下外衣,一邊對我們講:「你們可能不理解,因為你們太年輕,沒有這樣的經歷!」此景此情,永遠刻在全班同學的記憶之中。

與邱樹森、伍貽業老師攝於香港系友方駿家

後來沒多久伍老師就正式調到南大,事隔多年他還對我表示感謝,我有點莫名其妙。他說,當初南大要調動他的時候必須要聽取同學們的意見,你是專科班的班長,你所反映的意見很重要。經他這麼一說,我好像覺得是有那麼點兒印象,不過這還是因為他課上得好,以及系裡老師極力幫忙的結果。後來伍老師當上全國政協委員、伊斯蘭教協會的副秘書長,大概20年前他來香港訪問時曾告我,他想寫一部回憶錄,就寫他的家族和他本人經歷的這段歷史,書名他都想好了,就叫《家族六百年與個人六十年》。我說太好了,就等著拜讀您的回憶了。多年與伍老師沒有聯繫,也不知道他的這部回憶錄完成沒有。

40多年來,從南京大學到第二歷史檔案館,再從第二歷史檔案館到香港中文大學,若從地理距離上來說,我離南大的各位老師是越來越遠了,但從思想上、感情上來說,我卻覺得離老師們越來越近了。師恩難忘,如果說這些年來我能在歷史研究的領域中取得一點點成績,那都是同南大歷史系諸位師長的辛勤教導分不開的。

外 出 實 習

南大歷史系分歷史(中國史與世界史)和考古兩個專業,78級本科班有10多位同學是考古專業的,其他同學及專科班都是歷史專業。考古專業除了基礎課與我們一起上之外,他們還有其他考古方面的專業課,而且還會定期外出考察和實習,讓我們非常羨慕。文革期間工農兵學員入學後經常有開門辦學的活動,而到了我們這會兒則大部分時間都在學校學習,唯一只有第一學年結束前的一次實習活動,那就是到蘇州地區尋覓明清時期的碑刻並進行拓片與整理,這對於我們後來的學習和研究都有很大幫助。

江蘇省的蘇州地區(地改市後就是現在地級的蘇州市)即明代的蘇州府,包括吳縣、長洲縣、昆山縣、常熟縣、吳江縣、嘉定縣、崇明縣和太倉州,而清代的蘇州府則包括吳縣、長洲縣、元和縣(三縣同城分治)、昆山縣、新陽縣(二縣同城分治)、常熟縣、昭文縣(二縣同城分治)、吳江縣和震澤縣。蘇州府歷來不僅是江南經濟的重心,也是全國財政收入的重點地區。顧炎武認為,蘇松二府「其田租比天下為重,其糧額比天下為多」,因為全國夏稅秋糧共二千九百四十三萬餘石,而蘇州一府就佔了將近十分之一,達二百八十萬九千石,因此他說,「蘇州之田居天下八十八分之一弱,而賦約天下十分之一弱」。尤其是明清以來,隨著各種手工業、工商業的發展,人口的增加,城市經濟的繁榮,其經濟地位亦日形重要,因此有關明清以來蘇州地區的社會與歷史自然引起國內外許多研究者的關注。

研究歷史最重要的是史料,特別是第一手的史料,但一般正史對於城鎮經濟的規模及發展卻缺乏詳細的資料。所幸蘇州地區遺存了許多明清時期的碑刻(主要是各會館和各行業公所的碑文),詳盡記載了明清兩代蘇州地區各行業的規模、數量、種類,以及這些會館公所與官府之間既相互依存又彼此矛盾的關係,有些碑刻甚至就是當時地方政府的公文檔案,從而為後人了解明清以來蘇州地區資本主義萌芽的產生、城市經濟的發展、手工業與商業的興盛、市民的來源等方面提供了翔實可靠的資料。

近人十分注意收集和整理明清時期蘇州地區的碑刻資料。上世紀50年代中期,江蘇省博物館曾組織力量重點調查了蘇州市以及附近地區碑刻的遺存情況,後在此基礎上出版了《江蘇省明清以來碑刻資料選集》(北京:三聯書店,1959年),該書所收370件碑刻中86%以上為蘇州府一地所存。1979年夏,南京大學歷史系聯合蘇州市歷史博物館等單位又對明清時期蘇州府所屬各縣的各類碑刻資料進行廣泛的調查、收集和整理工作,在洪煥椿、邱樹森等老師的帶領和指導下,南大歷史系78級本科、專科近百名學生參加了對蘇州地市及周邊各縣遺存碑刻的調查和拓片。

这是我們入學後參加的第一次外出實習,大家都非常興奮,我們先從南京乘火車到蘇州,住在江蘇師範學院(即今天的蘇州大學),40多年過去,留給同學們的共同回憶就是蘇州的蚊子又大又凶,咬在身上那可是一點也不客氣。在蘇州參觀學習數天後,便分配到蘇州及周邊各縣進行實地考察。我分配在常熟,因為常熟是個大縣,遺存明清碑刻數量較多,所以這一組同學也是最多的,主要都是專科班的,大概有20多名,其中還有本科班兩位學考古的同學帶著我們學習拓片,系裡指派我擔任臨時負責人。前些時班上的同學在微信中回憶起蘇州實習的往事,有同學說起他們曾在實習期間偷偷地到上海、杭州的經過,但我們在常熟的同學好像都循規蹈矩,沒有發生這種「違紀」的事兒。

我們住在常熟第一中學,常熟文管會一位姓王的老師直接指導我們工作,洪煥椿先生和邱樹森老師也輪流到常熟看我們。我們這些人成天走街串巷,到處尋覓遺存的碑刻,先是拓片,然後再對碑文進行抄寫,並嘗試進行句讀標點,最後由洪先生他們編輯成《明清蘇州工商業碑刻集》(江蘇人民出版社於1981年)出版,成為研究明清江南社會經濟以及中國資本主義萌芽的一部重要參考資料,我們也從具體實踐中學到了如何採集資料及拓片、分類和標點等治史的基本功,受益非淺。

我在班上年齡最大,年齡最小的是1962年出生的張華,別看他上學時只有16歲,可是極為聰慧,特別是對明史具有濃厚的研究興趣,深得洪煥椿、呂作燮、羅倫等老師的喜愛。記得是1980年暑假,洪煥椿先生委託張華找了我和楊亞非、周連春幾位同學到他家去,洪老師說他計劃根據歷代江南地方志的資料,選編出一部反映蘇州地區農村經濟的資料集,為此他已歷經多年,收集了大量這方面的地方志。但因時間有限,希望我們幾個同學能幫他承擔些收集資料和抄寫校對方面的工作。我們當然欣然從命,用了暑假中的大部分時間進行抄錄,這就是後來交由江蘇古籍出版社出版的洪先生所著《明清蘇州農村經濟》。雖說後來我的研究方向不是明清經濟史,但這方面的訓練確實為我後來從事歷史研究有莫大幫助。

升本 ‧入黨

我們上大學的時候南大校長是著名的教育家匡亞明,1978年擴招南大招進了大約近千名學生,當時匡亞明校長就決定,擴招進來的新生有些同學成績不錯,決定兩年後再進行一次考試,從專科班同學中選拔10%的學生升入本科,繼續學習。這一德政成就了我們這批後進學校的同學,而且據我所知,這好像也是南京地區唯一一所高校採取的政策。

升本考試於1980年暑假進行,我當時是專科班班長,在考試之前,系副主任瞿季木老師讓我告訴大家,這次名額有限,出的題目很難,與研究生考試的試卷沒甚麼區別。因為考試的目的是選拔,必須要把成績拉下來,所以錄取沒有分數線,主要是看個人的史學基礎和平時的積累,只按最後的成績,錄取前幾名。我們專科班一共40名同學,因而錄取名額就是四名。

試題分兩大類,上午考中國史,包括古代漢語,下午是世界史,包括英語。其實這次考試對我來說並沒有任何優勢,其一,因為在這之前我已決定將學習的重點放在中國近代史方面,但當時我們的中國通史課還沒有教到現代史,所以中國史試題幾乎全都是古代史方面的內容;其二,我的英語是從26個字母開始學的,世界史也不是我學習的重點;其三,暑假期間我主要幫助洪老師抄錄地方志資料,沒有時間複習。而且當時我剛戀愛,考前正與女朋友去杭州和莫干山旅遊,因此我的升本考試是在這一切不順利的情況下進行的。好在最後的成績還不錯,總分仍舊是全班第一,結果我們四位同學順利升入本科,其中第四名就是後來成為著名黨史學家的高華。

本科班原來的老大哥是揚州人,省揚州中學68屆高中畢業生,與我中學同屆,生日也是同年同月,但後來再詳細交談,才知道他的生日是陰曆,我是陽曆,那自然我就成了老大了。升入本科班後正好趕上班上進行班委改選,前兩年大家雖然在一起學習,但因我們是走讀,所以與本科同學並不是很熟,名字都還叫不全,沒想到選舉投票時我卻被選入班委,這倒是我始料未及的。選舉之後的班委互相推定各人的職務,因為我年齡最大,原來又是專科班的班長,所以有同學推我當班長。我竭力推辭,說我原本沒住校,與大家還不熟,真不適合當班長;但既然大家看得起,那我就當副班長,為大家服務吧。按當時的規定,系裡的共青團總支書記應是在職教師(先是華濤,後是77級的學長丁家鐘),而副書記則由學生出任,不久,系裡又決定讓我擔任系團總支副書記這一職務,與系學生會一起,負責全系同學的日常學習和生活。

77、78級同學年齡差別較大,很多同學都在基層工作多年,具有較豐富的社會實踐經驗,本科與專科班加起來大約有10來個同學入學前就已經入黨,因此大學期間班上就有學生黨支部,可以自主發展黨員。80年代初在社會中普遍存在著所謂「三信危機」,即信仰、信任和信心危機,因此各高校黨組織中的一個重要任務,就是要在學生中培養和發展新黨員,我們這個班的支部在校期間先後發展了五、六批共10多個同學入黨,而我則成為被發展的第一批新黨員。

1980年,剛剛復刊不久的《中國青年》突然刊登了一封署名為「潘曉」的來信,題目就叫「人生的路啊怎麼越走越窄」,一下子在全國青年中引發了巨大的反應,人們紛紛給《中國青年》雜誌去信,表達自己的意見。記得《中國青年》雜誌社還派了兩名記者到南大來召集部分同學座談,我也被列入名單,但那天究竟說了些甚麼現在已經完全記不住了。後來才知道世上本無「潘曉」這個人,是雜誌社的編輯將兩封讀者來信的內容加以綜合而成,不過這封信確實反映出當時青年們對前途與信心的憂慮。

說老實話,以往因家庭出身,在招工、招生等問題上曾多次受過阻礙,對政治心灰意懶,所以入學之初並沒有入黨的要求。專科班的副班長年齡雖比我小,可他已是具七、八年黨齡的老黨員,有一次他對我說:「老大,有沒有考慮入黨呀?」我聽了一楞,連忙說:「我哪行,底牌不硬呀!」他又說,現在不看家庭出身了,主要看個人表現。我還是連連推脫說不行。這時他才說:「老大,這不光是我的意思呀,這是系黨總支叫我跟你說的呀。」我聽了之後才說,那讓我考慮一下吧。那時全社會正強調幹部要「四化」:革命化、年輕化、知識化、專業化,大力動員和發展知識分子入黨。我覺得知識分子加入黨的組織,對黨的組織成份會發生改變,對國家的發展和強大應該說也是件好事,於是我就向黨支部遞交了第一份入黨申請書,並參加了幾次黨課。很快,支部就有專人找我談話,並讓我填寫入黨志願書,我便和考古專業的魏鳴同學成為歷史系第一批入黨的新黨員,並於一年後的大四轉為正式黨員。

陪 讀

前些時在微信中看到山東大學為陪讀生一事鬧得沸沸揚揚,回憶起來,我在大學也有一段陪讀的生涯,不過那時的陪讀與現在可不完全一樣,最大的區別當然就是同性陪住。我當年也曾作為陪讀生,與外國同學同居,現在想起來,也是一段美好的回憶

1978年以後,國家實施改革開放的國策,對外開放在教育方面的重要表現就是招收了大批的外國留學生來華學習,南京大學是全國重點綜合性大學,也是外國留學生入學的重要高校之一。當時來中國的留學生主要分兩大類,一類是學習工科醫科,包括水利、中醫藥,以南京為例,主要是華東水利學院(今河海大學)、南京中醫學院和藥學院(今中國藥科大學)等,學生主要來自第三世界的發展中國家;再有就是到中國來學習中國的傳統文化,南京大學的文史哲專業國際知名,留學生主要學習這一領域,而他們則大多來自歐美和日本等發達國家。

南大校方為了配合留學生在國內的學習和生活,特地將南院的九舍和十舍讓出,作為留學生住宿的地方,還專門成立了留學生辦公室。當年其他高校對留學生管理得很嚴,將留學生宿舍與其他學生隔離開來,平時也不准外人隨便進出;但南大的情形就不大一樣,留學生不但可與大陸學生互有來往,而且還鼓勵他們與中國學生合住,好像是如同意合住的即可以免繳或少繳住宿費。留學生來中國的目的本來就是要學習中國文化,能有這一機會與內地學生同住,既可以了解中國的社會,又可以藉機學習中文,何樂而不為,所以大部分留學生都同意合住;而中國學生就更不用說了,既能和同屋說說英語,了解一些國外的狀況,而且兩人一間屋(那時大學生宿舍大都是八人一間),更重要的是每天還可以洗熱水澡,真是求之不得呀!

因為南大的留學生大都學習的是中文與歷史,因此這兩個系的學生就是陪住的主要對象,尤其是女同學太少,全部陪住都還不夠,還要增添一些外語系的女生;男同學當然很多,但具體名單還是由系裡決定,再徵求留學生本人的意見。我是擴招生,又是南京籍,原本沒有住校的資格,可是升本後被選為班委,就先安排住校,不久又被挑選成了一名陪住生,而且還讓我負責本系陪住生的日常生活。我的陪住對象是一名加拿大留學生John Burdge,中文名叫卜彰文,年齡與我差不多,這可能也是他願意找我陪住的原因。卜彰文是中國近代史的碩士研究生,研究重點是國民黨的特務組織,他的漢語水平一般,所看的資料也就是文史資料中的回憶資料,沒有甚麼稀奇的史料。不過他那裡倒是有不少香港的政論雜誌,譬如《七十年代》《爭鳴》《百姓》等期刊,就是我第一次在他那兒看到的。

卜彰文身材高大,面目祥和,平時說話都帶著笑容。留學生到中國來也帶來許多西方的文化,一到甚麼萬聖節、感恩節和聖誕節這些西方的傳統節日,留學生宿舍不是開Party,就是舉行化妝晚會,熱鬧非凡,我們這些陪住生也獲邀參加。記得我的同屋就曾穿著一身黑衣,脖子上掛著一個十字架,簡直就像電影《牛氓》中的那位大主教蒙泰內里!後來他們這些留學生還經常被借去拍攝電影,記得卜彰文就先後在《西安事變》《鍾山風雨》等影片中扮演過大使、記者等角色,反正也不要說話,就是站在那兒舉舉酒杯、跳跳舞就行了。

邀請卜彰文到家中作客

大三時系裡來了一位新領導,要求所有同學每天早上6點鐘必須起床,集中到大操場早鍛鍊,每天清晨5點半就由系體育委員在宿舍的樓上樓下吹哨子,他本人每天都到各宿舍去查房,誰也溜不掉。我們這些陪住生原本不住在宿舍,但也被下令一定要參加,可是我們那兒沒人morning call,只好從家裡帶了一個小鬧鐘叫起。留學生一般都是夜貓子,每天睡得很晚,因此每當清晨鬧鐘響起,雖然我立即按下鬧鈴,但都會把同屋吵醒,我連忙說sorry、sorry,一邊趕緊穿衣外出,他雖然沒說甚麼,但我心裡一直覺得對不住他。

有少數南大留學生不僅同意中國學生陪住,甚至還提出要住到中國學生的宿舍,與他們同吃同住。這個要求後來竟被批准了,我想這可能在當時國內高校中是絕無僅有的,這也充分體現出當時南大校方的開放心態。在此德政下,幾位來自西德、日本和美國的留學生就和我們班上的同學同吃同住了幾年,彼此之間也建立了深厚的友誼,其中最重要的人物就是潘愛文。

潘愛文(John Pomfret),後來改名叫潘文,我們都叫他小潘。小潘個頭可不小,身高一米九幾,我們歷史系這麼個小系當年竟能在全校籃球比賽中榮獲亞軍,其中有一個重要原因,就是那時我們系已擁有像小潘這樣的外援,雖然他的球技並不怎麼樣,但那麼高的個子站在球場上,還是有一定威脅的。小潘是美國人,聽說他的父親是一位著名的報人,他在斯坦福大學上學期間對中國文化產生興趣,於是便休學學習中文,並申請到中國留學。到南大之後,他不願住在舒適的留學生房間,而堅決要求與中國同學同吃同住,擠在八個人一間的宿舍,假期時還與一位四川的同學到他老家去,因此他和大家的關係都挺好,但我沒跟班上同學住在一起,因此與他並不熟。

2002年夏,我們班同學在畢業20週年之際舉行了一次聚會,並製作了一個通訊錄,小潘那時出任美國《華盛頓郵報》駐北京記者站主任,聽到這一消息後,就想與班上的同學建立聯繫。此時他在北京的工作即將結束,按照慣例,過往長住一個國家或地區的記者離任後大都會對這個地方寫點東西,小潘覺得如果照以往寫法,不足以反映中國改革開放變化的面貌,不如從他個人的經歷及與中國同學的交往,以我們班上同學為素材寫一本書,分別寫寫他們上學前、大學期間以及畢業後這麼些年的生活,從中即可看出中國這幾十年來的發展與變化,以小見大,更具代表性。他的這一想法得到美國一家出版社的認同,並預付了一筆稿費,小潘就按照通訊錄的地址給班上每一同學寫信,談了他的想法,並希望得到大家的支持,接受他的採訪。我覺得他的這個想法很好,便回信表示支持,幾年間他曾到香港訪問了我兩三次。

說到訪問還有一件趣事兒。有一次小潘打電話給我,說他又到香港了,想第二天與我見面,但我第二天要去北京開會,他立即問我哪個航班,說馬上改票,當天同我一起回北京,並約我晚上一起吃飯。我說沒時間,因為77級的楊冬權(他當時是國家檔案局的副局長)知道我來北京,已經約了所有77、78兩個班上的在京同學當晚一起吃飯。小潘問他可不可以參加,我說那是人家請客,我不好自作主張,可是他還是想參加,我只好說打個電話先問問吧。冬權聽說是大學同學,馬上就說一起來吧。

第二天小潘與我同乘一班飛機到北京,到京後冬權兄特別安排汽車來機場接我,小潘說他要先回家放下東西。他在北京呆的時間長了,對京城文化門兒清,知道晚餐一定會喝酒,因此說晚上不會開車來。當晚小潘興沖沖地來到砂鍋居,冬權兄一見就楞了,立刻暗中拉我出去問我。

「你怎麼帶了一個外國人來,搞得好多話都不方便說了。」

「我說過,他是我們同學呀!」

「那你沒說他是留學生。」

我自知理虧,但也只能說:「那你也沒問啊。」

幾年間,小潘走訪了班上大部分同學,最後他以班上五位同學的不同人生經歷為素材,寫出一部專著:Chinese Lessons,據說這本書在美國還相當暢銷,被許多教授指定為中國研究的參考書(不过,书中被描写的同学中也有对此书观点持异议者)。雖然後來他也寄給我一本,但我的英文閱讀能力欠佳,一直也沒有將其讀完。

2007年聖誕節父子倆在華盛頓郵報大廈前與潘文合影

2007年冬天,我與太太到美國,先在西岸的斯坦福大學胡佛研究所查閱宋子文檔案和剛開放的蔣介石日記,聖誕前夕再飛到東岸華盛頓附近的表妹家,正好兒子剛由紐約大學提前畢業,就陪我們一起遊玩。聖誕節那天上午我們正在華盛頓四處遊覽,我突然想起,小潘前些時候說他已從洛杉磯調回華盛頓總部,還給我留下電話,不妨試試給他打個電話。電話撥通後,他聽到我的聲音非常驚奇,問我在哪兒,我說就在華盛頓的第幾大街。他說就離他的總部只有幾條街,他正在開會,叫我們一小時後去找他。那天是聖誕夜,中午很多飯店都關門了,好不容易才找到一家快餐店,幾個人匆匆吃了點漢堡包,聊了聊近況,飯後還到他們《華盛頓郵報》的大門前照了幾張像留念。後來我與他失去聯繫,聽說他已離開《華盛頓郵報》,現在也算得上是美國著名的中國問題研究專家了。

學 術 研 究 的 起 步

我中學學的是俄語,十年蹉跎歲月,早就把它忘光了;插隊時雖自學過一段時間日語,但工作後也丟掉了。1978年參加高考時外語只算參考分,不計入總分,但我還是考了日語,居然也考了40多分。入學後我原來想繼續學日語,但學校規定英文是必修課,我真的是從ABC這26個字母開始學起的,經過幾個月的刻苦學習,倒也趕上學習的進度。教我們英文的馮卓老師先是不相信我以前沒學過英文,後來她認為我英文語法提高得這麼快,應該是與以往學過其他語種有關,因為她自己就是從學俄文而改教英文的。但我深知自己底氣不足,基礎太差,年齡又大了,反應遲鈍,可能藉助字典英翻中還可以湊合,但聽、說、寫的能力就差多了。

入學後的前兩年主要是學習通史,自三年級開始憑個人的興趣選修本系和外系的專業課,對我來說,這也是要考慮自己以後究竟應從事哪個方向的工作。我自忖自己半路出家,國學底子不扎實,習古史底氣不足;外語呢,中學學的俄語早就忘光了,英語更是半吊子,學世界史也不靠譜。當時內地已開始致力推行改革開放的國策,學術界也處於撥亂反正、思想解放的高潮,許多以往不敢碰的學術禁區也不斷被衝破,而民國史正是一片亟待開墾的處女地。南京是原國民政府的首都,位於南京的中國第二歷史檔案館又是典藏眾多民國時期檔案的國家級檔案館,而且南京大學歷史系又是全國高校中最早進行民國史研究的大學,審時度勢,因此我有意識地將關注點放在中國近代史、特別是民國史的方向。當時系裡幾位中年教師張憲文、姜平、楊振亞、史全生等都致力開設這方面的專業課,譬如「中國現代史料學」、「中國民主黨派史」、「國民黨的政治派系」、「中國近代經濟史」等等,這些都成為我必選的科目。

大三的時候姜平老師教我們中國現代史,後來他又開設一門「中國民主黨派史」的選修課,一次他約系裡兩位研究生和我到他家去,講起文革期間種種無法無天、摧殘民主的事例。聊天時姜老師還特別提到他個人的一段往事,令我至今記憶猶新。1976年初周恩來總理去世後舉國悲痛,又為國家民族的前途憂心忡忡。就在這時,姜老師秘密地以一名老紅軍的名義,匿名給葉劍英元帥寫了一封信,希望他力挽狂瀾,一舉抓捕那幾個禍國殃民的家伙。這封信後來被查獲,公安部將其列為特大的政治案件,在全國特別是在南京市進行層層排查,就在極有可能被發現的緊要關頭,十月春雷一聲巨響,「四人幫」被捕,姜老師因而逃過一劫。這段經歷讓他更覺得民主憲政對一個國家發展的重要,由此姜老師計劃編撰一部中國民主憲政史,從晚清變法一直寫到共和國成立,並邀請我們三人參加。我們都受到姜老師經歷和設想的感染,同意參加這個計劃,當即便安排任務,我被指派收集和撰寫1927—1949年即南京國民政府時期的這段歷史,那兩個研究生則分別負責晚清和北京政府兩個時期。他們倆當面說得好好的,可是結果一個字都沒寫,而我倒真是利用暑假去圖書館收集和整理資料,並嘗試寫了七八萬字的初稿,雖然幼稚粗淺,但卻是我從收集史料,到整理、鑒定,最後撰寫史學論文的開始。

大四時撰寫畢業論文,姜老師就擔任我的指導老師。根據前一階段收集的資料,我將論文寫作範圍縮小到抗戰後期,題目就是「抗戰後期國統區的民主憲政運動」。南大圖書館還有南京圖書館均保藏有大量民國時期的報刊,那段時間只要有空,我就呆在圖書館的特藏部翻閱這些舊報紙,除了《中央日報》《掃蕩報》和《新華日報》這些大報之外,我更留意的是重慶、成都、昆明等地發行的那些小報,還有民主黨派出版的刊物,如《華西日報》《新蜀報》《再生》等等,同時還注意閱讀當時人的回憶及其他政論文章。在收集資料過程中,我發現了黃炎培寫的《延安歸來》這本小冊子,看到當時他與毛澤東在窰洞中那段關於對待民主的態度以及如何走出衰敗週期性的對話,震聾發聵,這在過去可從未聽聞,於是我就將其對話的內容寫入論文。這段對話就是如今大家都耳熟能詳的「窰洞對」,但從這件事的發生到80年代初已近40年,卻從未見有人提及,就連黃炎培本人也都再也沒有說過,他1964年出版的那部回憶錄《八十年來》就隻字未提當年那段「週期律」的文字,我看到之後自然是極為震動,即將其談話的重要內容摘錄於我的論文之中。

這篇畢業論文最後的成績是優,但我覺得該文寫得還不成熟,並未想到要去投稿。1985年江蘇省中國現代史學會召開紀念抗戰勝利40週年學術會議,要求大家投稿與會,我也是會員,但當時關注的問題還未涉及到抗戰,所以想了想就把這篇舊稿加以修改參會了,沒想到竟得到與會者的好評。會後經朋友推薦,這篇論文發表在《江西師大學報》上,以後主辦單位出版論文集《抗日戰爭史新論》(南京工學院出版社),亦將其收入其中。雖然這篇文章寫得還比較幼稚,而且發表的期刊不是很有名,但這卻是事隔40年國內第一篇披露毛黃民主論對話的文章。更重要的是,它讓我體會到從事歷史研究應該如何從收集史料入手,再一步步地進行爬梳、對照、鑒定,最後完成的過程,對我的影響很大。

大學最後一個學期沒有甚麼課程,畢業論文完成後我又不準備考研究生,所以時間還有很多。那時張憲文老師邀請中國第二歷史檔案館的陳鳴鐘、方慶秋、李安慶、陳長河等幾位老師到歷史系共同開設一門「中華民國史專題」的課程,我很感興趣,並因此認識了這些老師。在他們的介紹下,我開始到二檔館去查閱檔案,這對我以後分配工作、以及確定未來的研究方向都具有重要的關係。

中國第二歷史檔案館保管的民國時期檔案可謂汗牛充棟,浩如煙海,最初看檔案毫無經驗,不知從何入手。在陳鳴鐘、李安慶幾位老師指導下,我才開始逐漸入門,有目的地查閱全宗目錄,並申請調閱部分檔案資料。我發現抗戰前夕日本曾對華北地區大規模進行走私,對中國的經濟造成嚴重破壞,就嘗試從這一問題入手,希望能找到一些突破點。首先我在南大圖書館查閱30年代中期的報刊,如《國聞周報》、《東方雜誌》、《申報月刊》、《外交評論》、《銀行週報》等雜誌,發現有大量時人的記載和評論,最重要的研究則是姚賢鎬先生戰後初期撰寫的一篇論文,以及日本學者今井駿先生不久前在日本《歷史學研究》上發表的論文,但在國內這些年幾乎沒有人予以研究。因此我在收集了這些資料的基礎上,再有目的地去二檔館查閱相關資料,結果在行政院、財政部、資源委員會、海關總稅務司等機構中查閱到一些相關檔案,最終完成了一篇論文〈抗戰前夕日本對華北地區走私問題初探〉。

論文完成後在老師們的鼓勵下我首次試著向外投稿,但因是無名小輩,前兩次投出後不是石沉大海,就是很快退稿,最後還是在張憲文老師的推薦下,我投給了母校的學報。沒想到投出後很快就有了回音,責任編輯就是本系77級剛畢業留校的學長朱劍兄,他向我提出具體的修改意見,幾經斟酌,不斷修改,時隔一年,最終發表在1983年第4期的《南京大學學報(哲學社會科學版)》上,這也是我發表的第一篇學術論文。在當時學界中能夠引用第一手原始檔案的學術論文還很少,而且涉及華北走私問題的專題論文也是新中國成立後的第一篇。在這之後,有關這個問題的論文甚至專書都相繼出版了,因此我也算是搶了個先吧。

畢業分配

1981年夏,三年制的專科班同學畢業,他們的畢業時間甚至要比77級還要早半年,是改革高校招生制度後入學南大最早畢業的大學生,分配方案不錯。班上的大部分同學都留在南京市,除了省市的黨政機關外,多數是與文化相關的機構,如電視台、電台、出版社、報社、文物局、博物館、檔案館等單位,還有十來位同學分配到蘇州、無錫、常州和徐州幾個省內大城市工作。第二年的夏天到了,本科四年,也終於到了畢業分配的關鍵時刻,同學們自然關心這個要決定今後人生命運的分配方案了。

大學學業成績表

那時候高校畢業生的分配全部由國家計委和國家教委統一安排,經過十年動亂,百廢待興,大學畢業生十分搶手,各個單位都急需要人,紛紛向上申請,國家再根據情形予以分配和調劑。一般來說,分配方案一旦確定,就沒有甚麼可以更改的機會,而且「一分定終身」,這個分配結果很可能就成了你終生服務的單位。

我們入學後不久,研究生制度亦已恢復,剛開始研究生考試只是考專業和基礎,聽說試題並不是太難,只要你以前對某個專業有興趣、讀過相關書籍就有希望錄取。事實也是如此,很多人沒有上過大學,卻以同等學力考獲;有的人當年大學沒考取,但轉過來考研究生倒錄取了;也有77級同學剛上了半年大學就考研究生,也被錄取了。然而到了我們畢業的時候,研究生制度開始嚴謹起來,考試的形式與內容也規範很多,但班上仍然有不少同學積極準備報考研究生。除了報考本系或本校的研究生之外,也有報考外校外系外專業的。最有意思的是那年北京電影學院要招一名世界電影發展史的研究生,而且明確說明是留學法國,當然吸引了太多人的注意,其中還有眾多電影學院的高材生,甚至是學院的講師參與考試。我們班上一位南京同學也報考了,他也是走讀生,平時不言不語,最後卻是一鳴驚人,一舉奪魁。顯然北影對錄取外校學生這一結果不甚滿意,但人家的考分確實高呀,所以他們也不得不按正常手續錄取。記得後來北京電影學院人事部門曾派人專門來南京外調,看到這位同學不是團員,就想以此為由不予錄取。我當時是系團總支副書記,聞訊後馬上向他們解釋,說這位同學表現不錯,我們正在發展他入團,已經填過表了,好不容易才算過關。

畢業那年正好是南大八十週年校慶

我們上大學時與現在的情形截然不同,其中最明顯的現象就是男女生比例極不對稱。78級本科與專科班上近百名同學,而女生只有9個,還不到十分之一!也可能真的是「肉少狼多」,競爭過於激烈,畢業時反倒沒有出現一對同學結對的;相反77級的同學畢業時竟有五對喜結良緣,以致他們老嘲笑我們年級的男生沒用。還有件事兒現在想起來也挺好笑的。那時的大學畢業生可以說是天之驕子,成為許多家長的擇婿對象,也有老師出面給我介紹,但我那時已與妻子確定了戀愛關係,就不再成為他們的目標了。畢業前夕,系裡負責學生工作的總支副書記熊老師找到我,說他南大一位老同學有個女兒,想在我們這些同學中找一個合適的,他已看上班上的一位南京同學,要我先同他談談。我奉命找那位同學聊天,最後告訴他這件事,他驚慌失措,連忙問我怎麼辦?我問他到底有沒有這個意思,他說年齡還小,目前不想考慮。我說你這麼講肯定不行,你就說你已經有女朋友了,反正他又不可能去調查,結果一個謊言讓他安全過關。以後同學聚會時我一見到他就會說:熊老師找你呢!別的同學不知是甚麼回事,只有我們倆心照不宣地大笑。

因為班上有四位同學提前畢業

所以畢業照也就提前半年拍攝了

本科班原有58名同學,加上我們4個專升本的,一個77級因病休息留到我們班的,還有一個從武漢大學歷史系轉學的,加起來共64名同學,其中4位已修滿學分提前畢業,另外還有10多位同學考取研究生,因此分配的單位就有了迴旋的餘地。系裡負責分配的領導還是很講人性的,分配時會盡量考慮安排一些較為合適的崗位。我們班上的同學來自全國10多個省市,當然最多是還是本省,其中鹽城和南京籍的同學都各有10來名,因此分配時除了中央機關及部隊院校外,部分同學回到原籍,留在南京的名額最多。

至於我嘛,自插隊後離開家已十多年了,如今年齡大了,當然是想留在南京。那時學校雖不同意在校學生結婚,但30歲以上的同學卻不在規定之內,我已戀愛幾年,於是在1981年5月正式登記結婚,目的其實很明顯,就是不想再離開南京了。後來的分配方案中南京名額近20名,班上十多位南京籍的同學中已有兩名提前畢業留校工作,還有三個考取研究生,因此留在南京是沒有問題的。張憲文老師那時正開拓民國史研究的領域,他曾多次動員我考研究生,但我覺得年齡大了,還是早點出來工作,更何況上學這幾年還要家中資助,30多歲的人了怎麼好意思,所以就沒打算再深造。我聽說那年的分配方案中有中國第二歷史檔案館的一個名額,所以就向系領導提出,希望能將我分配到那兒工作。

為甚麼選擇去二檔館呢?我當時是這麼考慮的。

從學術上說,當時我已決定今後研究的方向是民國史,而中國第二歷史檔案館是典藏民國時期檔案的國家級檔案館,是民國史研究最重要的研究基地,自己年齡大了,可以靜下心來,在這裡安心工作。我想如果假以時日,腳踏實地,努力鑽研,應該會有所收穫。而且我在校學習時已經常常到這裡來查閱檔案,了解檔案館的工作,同時也認識了好幾位檔案館的老師,他們都希望我畢業後來這兒工作。

再從家庭考慮,二檔館離南航很近,從家裡騎自行車大約只有七、八分鐘的時間。更重要的是,那時住房只是指靠單位分配,而住房都是最緊張的問題,像我這樣剛畢業的學生,無論分配到甚麼單位,根本就不可能分到住房。但我那時已30多歲,雖然領結婚證已經一年多了,但家裡沒有房子,根本無法成親。我想二檔館是中央的派出單位,級別高,在住房分配上可能要比其他單位好些,或許會有些希望。這些都是我當時的實際想法,但後來竟都實現了。

經過系領導的平衡以及用人單位的審查,我終於如願以償,1982年7月,我被分配到中國第二歷史檔案館工作,踏入人生另一個重要的歷程。

本文選自作者《陌上草青:一個歷史學者的自述》(香港中華書局,2021年)第九章“南大學子”。